Spiegeln (Pacing) – deine Grundlage für jede gelingende Kommunikation

Stell dir ein vollbesetztes Café vor. Es ist wirklich laut und du kannst nicht hören, was drei Tische weiter besprochen wird. Woran erkennst du, ob das Pärchen dort flirtet oder streitet. Die Antwort ist so einfach wie verblüffend – am Ausmaß ihres gegenseitigen Spiegelns. Je intensiver sie sich spiegeln, umso besser läuft die Beziehung. Eine Regel, die nicht nur für Paar-, sondern für alle Beziehungen gilt. Deswegen: Spiegeln (Pacing) bildet deine Grundlage für jede gelingende Kommunikation. Je besser es dir zukünftig gelingt, dein Gegenüber zu spiegeln, umso angenehmer werden deine Gespräche laufen.

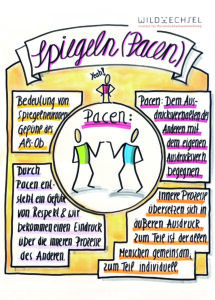

Was meinen wir mit Spiegeln (engl.: Pacing)?

Spiegeln meint, dem Ausdrucksverhalten des Gesprächspartners mit dem eigenen Ausdrucksverhalten zu begegnen.

Was bedeutet das konkret? Schau dir das Foto oben an. Die Frau hat beide Arme auf dem Tisch aufgestützt. Der Mann hat beide Arme auf dem Tisch aufgestützt. Sie hält die Tasse mit beiden Händen. Er hält die Tasse mit beiden Händen. Sie schaut leicht von unten. Er schaut leicht von unten. Sie lächelt. Er lächelt. Sie spiegelt (oder: paced) also ihn und umgekehrt. Man kann es nicht übersehen: Die beiden flirten. Ein Beispiel für gelingende Kommunikation.

Schau dir dagegen dieses Foto an:

Sie hat die Beine zusammen, er sitzt breitbeinig da. Sie schaut auf den Fussboden, er schaut sie an. Ihre rechte Hand ist leicht geöffnet; seine zur Faust geschlossen. Ihre linke Hand ist offen und erhoben; seine auf sie gerichtet. Die beiden spiegeln sich nicht. Es ist offensichtlich: Sie streiten. So kann Kommunikation nicht gelingen.

Was bewirkt Spiegeln / Pacing? Wofür ist es gut?

Spiegeln hat tatsächlich zwei wundersame Effekte:

- Es bewirkt, dass wir unserem Gesprächspartner auf einer Meta-Ebene signalisieren „Schau, ich bin wie du und das ist prima.“ Wir schaffen also eine verbindende Gesprächsgrundlage. Es entsteht ein Gefühl von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung.

- Zum anderen vermittelt das Spiegeln dem, der spiegelt, ein Gefühl dafür, wie es seinem Gesprächspartner in diesem Moment gerade geht (natürlich sollst du nicht ewig in dieser Körperhaltung verharren, sondern dann ins Leading gehen und ihn so unterstützen, in einen besseren Zustand zu kommen. Wie das geht, erfährst du in dem Artikel „Leading – so bringe ich mein Gegenüber in einen besseren Zustand“.)

Spiegeln bewirkt also nicht nur ein Verständnis für, sondern auch ein Zugang zu den Gefühlen des Anderen.

Nonverbales Spiegeln – den körpersprachlichen Selbstausdruck deines Gegenübers aufnehmen

Wie schon im Beispiel oben erwähnt, können wir den körpersprachlichen Ausdruck unseres Gegenübers spiegeln. Dazu zählen:

- Die Körperhaltung

- Die Kopfhaltung

- Die Gestik

- Die Mimik

- Der Lidschlag

- Der Atemrhythmus

Wenn zum Beispiel eine Person eine wichtige Aussage immer mit einer bestimmten Handbewegung unterstreicht und sich zum Beispiel mit der Faust in die flache Hand schlägt, kann es sinnvoll sein, deine eigenen wichtigen Aussagen dieser Person gegenüber mit der gleichen Geste zu verbinden, um mehr Verständnis zu erhalten. Eine weiter Möglichkeit ist es, deine Atmung an die Atmung deines Gesprächspartners anzupassen.

Den auditiven Selbstausdruck deines Gegenübers spiegeln – sprich wie er

Auditiv können wir folgende Aspekte des Selbstausdrucks unseres Gegenübers spiegeln:

- Seine Sprechlautstärke

- Seine Sprechgeschwindigkeit

- Seine Tonalität

- Seine Sprachrhythmus

Wenn dein Gegenüber also sehr leise spricht, senke deine Lautstärke ruhig ebenfalls etwas ab. Wenn er sehr langsam spricht, reduziere deine Sprechgeschwindigkeit und wenn er gerne komplexe Satzkonstruktionen verwendet, erhöhe gerne die Komplexität deiner Sätze. Alles vermittelt ihm die Botschaft „Du bist okay und wir sind uns ähnlich.“ Die Qualität deiner Gespräche wird es dir danken.

Inhaltliches Spiegeln – Hören, was dein Gegenüber sagt

Wir Menschen drücken uns nicht nur nonverbal aus, sondern verbal – also mit Worten – aus. Und diese können auch wir spiegeln. Manche Menschen benutzen bestimmte Wörter sehr häufig. Außerdem kann es sinnvoll sein, konkrete Aussagen zu spiegeln, indem du sie wortwörtlich wiederholst. Wenn dein Chef zum Beispiel sagt: „Das sieht doch schon sehr gut aus“, stärkt es eure Verbindung, wenn du bekräftigst: „Ja, das sieht wirklich gut aus“ (natürlich nur, wenn du es auch so meinst.)

Stell dir vor, du würdest für die Bestätigung stattdessen ein „Stimmt, fühlt sich gut an“ wählen. Spürst du die Irritation, die das auslöst? Diese vermeidest du durch sorgfältiges inhaltliches Spiegeln.

Warum funktioniert Spiegeln so gut?

Seit der Entdeckung der Spiegelneuronen im Jahr 1992 haben wir eine Vorstellung, wieso die Technik des Spiegelns so mächtig sein könnte für gelingende Kommunikation.

In diesem Jahr beschrieb das wissenschaftliche Team um Giacomo Rizzolatti, dass ein bestimmtes Areal im Hirn von Makaken-Affen nicht nur dann aktiviert wird, wenn sie selbst eine Erdnuss öffnen, sondern auch, wenn sie lediglich einen anderen Affen dabei beobachten. Die dafür zuständigen Neuronen nannten sie Spiegelneuronen – Neuronen also, die beim Beobachten einer Handlung unseres Gegenübers dieselben Hirnarealen aktivieren, die auch aktiviert werden, wenn diese Tätigkeit selbst ausgeübt wird.

Spiegelneuronen wurden im Jahr 2010 auch bei Menschen nachgewiesen. Es wird vermutet, dass sie ein „Als-Ob-Gefühl“ in uns produzieren und so helfen, die inneren Zustände unseres Gegenübers nachzuerleben und zu verstehen.

Weitere Möglichkeiten, dein Gegenüber zu spiegeln

Außer dem non-verbalen und dem verbalen Verhalten (angesiedelt auf der 2. Dilts-Ebene „Verhalten“) auch höhere Dilts-Ebenen deines Gegenübers spiegeln. Du kannst spiegeln

- Seine Werte (Wenn ihm also Respekt wichtig ist und dir auch, dann betone das gerne).

- Seine Glaubenssätze (Wenn er einen Glaubenssatz hat wie „Ohne Fleiß kein Preis“ und du diese Überzeugung teilst, unterstreiche es)

- Seine Identität (Wenn er sich als Macher versteht und du dich auch, heb es hervor)

- Seine Zugehörigkeit (Er versteht sich als Arbeiterkind und du dich auch? Großartig!)

- Seine Vision und Mission (Er arbeitet für eine bessere Welt, in der jede*r zu seiner Meinung stehen kann und du auch? Sag es ihm).

Es versteht sich von selbst, dass du auf diesen Dilts-Ebenen nur Spiegeln solltest, wenn dies deinen authentischen Überzeugungen entspricht. Alles andere wäre Selbstverrat und unauthentisch. Dein Gegenüber würde dies – zumindest unbewusst – spüren und sich zurückziehen.

Spiegeln (Pacing) – deine Grundlage für jede gelingende Kommunikation. Aber gibt es Grenzen des Spiegelns?

Ja, die gibt es. Grundsätzlich spiegeln wir nicht:

- Dialekt (es sei denn, wir beherrschen ihn wirklich)

- Alle „Ticks“ unseres Gegenübers

- Alles, womit wir uns nicht wohlfühlen (so wird sich eine Frau in einem sehr kurzen Rock oft nicht wohlfühlen, wenn sie sich breitbeinig in einem Sesseln lümmeln sollte, nur weil ihr Gegenüber dies tut).

Eine häufige Sorge: Fühlt sich der Andere nicht „nachgeäfft“?

Kurze Antwort: Nein. Die meisten Menschen sind so mit sich beschäftigt, dass sie es gar nicht bemerken, wenn sie gespiegelt werden. Und wie gesagt, es ist etwas, dass Menschen ohnehin automatisch tun, wenn sie sich miteinander wohlfühlen, so dass sie es nicht als störend empfinden.

Menschen mit NLP-Kenntnissen bemerken es ggf. durchaus, empfinden es dann aber als die Geste der Wertschätzung und des Bemühens um ein gutes Miteinander, die es ja schließlich ist,

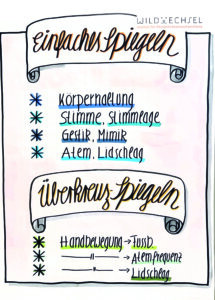

Einfaches Spiegeln und Überkreuz-Spiegeln – Spiegeln für Fortgeschrittene

Du kannst die Körpersprache deines Gegenübers auf zwei verschiedene Arten spiegeln.

Du kannst die Körpersprache deines Gegenübers auf zwei verschiedene Arten spiegeln.

- Einfaches Spiegeln

Hier nimmst du zum Beispiel die gleiche Arm- oder Beinhaltung ein, wie dein Gegenüber und verschränkst vielleicht, genau wie er deine Arme.

- Überkreuz-Spiegeln

Hier ersetzt du Verhalten aus einem nonverbalen Kanal durch Verhalten in einem anderen non-verbalen Kanal. Wenn dein Gegenüber beispielsweise in einem bestimmten Rhythmus mit den Fingern auf den Tisch trommelt, kannst du diese Geste Überkreuz-Spiegeln, indem du den Rhythmus mit deinem wippenden Fuß aufgreifst, oder du bewegst deinen Fuß passend zum Atemrhythmus deines Gegenübers. Überkreuz-Spiegeln ist in seiner Wirkung häufig subtiler und funktioniert deswegen oft gut bei Menschen, die misstrauisch gegenüber Nähe sind.

Auch im Coaching: Spiegeln (Pacing) – deine Grundlage für jede gelingende Kommunikation

Im Coaching-Kontext bildet Spiegeln die Grundlage für den Aufbau von Vertrauen. Durch sorgfältiges Spiegeln deines Coachees gewinnst du wichtige Eindrücke seines mentalen und emotionalen States. So kannst du leichter die passende Coaching-Intervention wählen und ihn sicher durch die Transformation führen.

Deswegen sind alle erfolgreichen Coaches wahre Meister und Meisterinnen des Spiegelns.

Du siehst: Spiegeln (Pacing) – deine Grundlage für jede gelingende Kommunikation

Jetzt, wo du einen Überblick darüber hast, wie du dein Gegenüber erfolgreich spiegeln kannst, lade ich dich ein, dein neugewonnenes Wissen im nächsten Gespräch direkt in die Tat umzusetzen. Egal ob ein Chef, Freundin, Partner oder Kinder – mit Hilfe des Spiegelns wirst du merken, wie viel leichter die Kommunikation in den unterschiedlichsten Situationen fließen wird. Du wirst dich wundern, welche Quantensprünge du in deinen Gesprächen zukünftig erlebst. Denn: Spiegeln (Pacing) – deine Grundlage für jede gelingende Kommunikation.

Du möchtest noch mehr über gelingende Kommunikation erfahren?

Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du professionell kommunizieren kannst – egal ob im Beruf oder im Privatleben, gönn‘ dir jetzt das große Handbuch für den systemischen NLP-Practitioner/Coach. Hier kannst du es direkt bestellen:

Jetzt das große Handbuch für den systemischen NLP-Practitioner/Coach bestellen (einfach klicken)

Jetzt das große Handbuch für den systemischen NLP-Practitioner/Coach bestellen (einfach klicken)

Du willst tief einsteigen in die Welt der professionellen Kommunikation und des gelingenden Selbstmanagements?

Dann sei bei der nächsten systemischen Ausbildung zum NLP-Practitioner/Coach dabei. Alle Infos findest du hier:

Merke: Spiegeln (Pacing) – deine Grundlage für jede gelingende Kommunikation

Und auch hier gilt: Übung macht den Meister. Viel Spaß dabei! Genieße deine Erfolge.

Spiegeln (Pacing) – deine Grundlage für jede gelingende Kommunikation

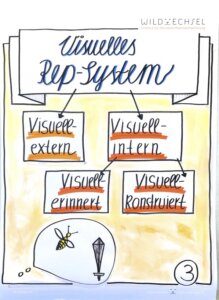

Das Sinnesorgan für das visuelle Informationssystem ist das Auge. Es verarbeitet visuelle Sinneseindrücke und ist in der Lage eine große Informationsfülle gleichzeitig abzubilden. Im NLP unterscheiden wir drei unterschiedlichen Arten der visuellen Repräsentation (Lapp, 2023):

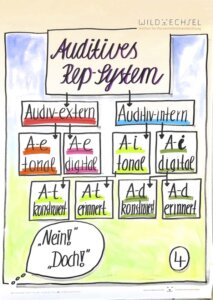

Das Sinnesorgan für das visuelle Informationssystem ist das Auge. Es verarbeitet visuelle Sinneseindrücke und ist in der Lage eine große Informationsfülle gleichzeitig abzubilden. Im NLP unterscheiden wir drei unterschiedlichen Arten der visuellen Repräsentation (Lapp, 2023): Das Sinnesorgan für das auditive Repräsentationssystem sind die Ohren. Es ist besonders gut zur sequenziellen Speicherung von Informationen geeignet. Neben der Unterscheidung der Darstellungsarten zwischen intern und extern spielen beim auditiven System auch die Unterscheidung zwischen tonal (wie etwas klingt) und digital (was, das gehörte bedeutet) eine große Rolle. Daraus ergeben sich folgende Repräsentationsmöglichkeiten (Lapp, 2023):

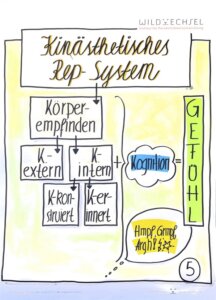

Das Sinnesorgan für das auditive Repräsentationssystem sind die Ohren. Es ist besonders gut zur sequenziellen Speicherung von Informationen geeignet. Neben der Unterscheidung der Darstellungsarten zwischen intern und extern spielen beim auditiven System auch die Unterscheidung zwischen tonal (wie etwas klingt) und digital (was, das gehörte bedeutet) eine große Rolle. Daraus ergeben sich folgende Repräsentationsmöglichkeiten (Lapp, 2023): Ein Sinnesorgan des kinästhetischen Repräsentationssystems ist die Haut oder – besser gesagt – die in der Haut befindlichen Sensoren sowie unser gesamtes körperliches Erleben (beispielsweise der Kloß im Hals, der Krampf im Magen, der Stich im Herz). Dieses System eignet sich zum einen besonders zum Erlernen und Speichern von Bewegungsabläufen und zum anderen für unser sprichwörtliches Bauchgefühl (das fühlt sich gut an – oder eben nicht). Auch hier wird zwischen externen und internalen Informationen unterschieden (Lapp, 2023):

Ein Sinnesorgan des kinästhetischen Repräsentationssystems ist die Haut oder – besser gesagt – die in der Haut befindlichen Sensoren sowie unser gesamtes körperliches Erleben (beispielsweise der Kloß im Hals, der Krampf im Magen, der Stich im Herz). Dieses System eignet sich zum einen besonders zum Erlernen und Speichern von Bewegungsabläufen und zum anderen für unser sprichwörtliches Bauchgefühl (das fühlt sich gut an – oder eben nicht). Auch hier wird zwischen externen und internalen Informationen unterschieden (Lapp, 2023): Du möchtest mehr darüber erfahren, wie du professionell kommunizieren kannst? Im Vertrieb, im Marketing, der IT, bei HR oder mit deinen Mitarbeitenden? Dann gönn‘ dir jetzt das systemische Handbuch für den NLP-Practitioner/Coach. Hier kannst du es direkt bestellen:

Du möchtest mehr darüber erfahren, wie du professionell kommunizieren kannst? Im Vertrieb, im Marketing, der IT, bei HR oder mit deinen Mitarbeitenden? Dann gönn‘ dir jetzt das systemische Handbuch für den NLP-Practitioner/Coach. Hier kannst du es direkt bestellen: „Oweia – jetzt hat der Pfarrer die Reihenfolge verwechselt. Und das ausgerechnet zu Ostern“. Ich erinnere mich noch ganz genau an meinen Gedanken, als ich als Fünfjährige den Satz „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ zum ersten Mal hörte. Im österlichen Kindergottesdienst saß ich in der ersten Reihe, schmetterte voller Inbrunst die Lieder und freute mich auf die anstehende Ostereiersuche.

„Oweia – jetzt hat der Pfarrer die Reihenfolge verwechselt. Und das ausgerechnet zu Ostern“. Ich erinnere mich noch ganz genau an meinen Gedanken, als ich als Fünfjährige den Satz „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ zum ersten Mal hörte. Im österlichen Kindergottesdienst saß ich in der ersten Reihe, schmetterte voller Inbrunst die Lieder und freute mich auf die anstehende Ostereiersuche. Und wenn du dir die Zeit bis dahin mit Lektüre vertreiben möchtest, hol dir jetzt

Und wenn du dir die Zeit bis dahin mit Lektüre vertreiben möchtest, hol dir jetzt

Ich beschloss: Alles muss auf den Prüfstand. Vielleicht wollte ich ja gar kein NLP in Fechenheim mehr machen? Sondern Yoga auf Bali? Oder Tantra auf Mallorca?

Ich beschloss: Alles muss auf den Prüfstand. Vielleicht wollte ich ja gar kein NLP in Fechenheim mehr machen? Sondern Yoga auf Bali? Oder Tantra auf Mallorca?

Anlässlich des Weltkrebstags 2021 möchte ich etwas dazu sagen, wie NLP und Familienaufstellungen helfen können, mit dieser Diagnose klarzukommen.

Anlässlich des Weltkrebstags 2021 möchte ich etwas dazu sagen, wie NLP und Familienaufstellungen helfen können, mit dieser Diagnose klarzukommen.