Mit der Metapher vom Menschen als Computer vollzog das NLP paradigmatisch den Übergang von der Vorstellung einer mechanischen zu einer kybernetischen Maschine. Wenn eine mechanische Maschine kaputt ist, dann ist ihre Hardware beschädigt. Sie muss repariert werden. Bei einer kybernetischen Maschine gibt es den Unterschied zwischen Software und Hardware. Und die Software kann entweder einen Fehler haben, oder aber sie kann für eine Aufgabe genutzt werden, für die sie nicht geeignet ist: Dann nutzt eine Maschine ein unvorteilhaftes Programm.

Die Schulmedizin behandelt körperliche Krankheiten im Prinzip, wie ein Automechaniker Autos repariert. NLP sieht den Menschen gemäß der Computer-Metapher als eine kybernetische Maschine und betrachtet psychische Störungen als Leistungen: Jedes Problem ist auch eine Leistung in dem Sinne, dass es einem anderen Menschen u. U. unmöglich ist, ein solches Symptom bewusst hervorzubringen. Diese Sicht hat mehrere Vorteile: Der Klient kann die Vorteile würdigen, die das Symptom (vielleicht in anderen Kontexten) beinhaltet. Dies ermöglicht es ihm leichter, das Muster als eine veränderbare interne Repräsentation anzusehen, die nicht bedeutet, dass er krank oder in irgendeiner Weise kaputt ist. Das Problem/Symptom ist vielmehr Resultat eines in sich perfekt funktionierenden, gut gelernten (aber unvorteilhaft kontextualisierten) internen Programms.

Symptomklassen

Grob lassen sich im NLP vier Klassen von Problemen unterscheiden:

- 1. Stimulus-Response-Kopplungen (Anker)

- 2. Ineffektive Strategien

- 3. Bedeutungsprobleme

- 4. Teile-Arbeit

- 5. Traumata

Ein typisches Beispiel für eine Stimulus-Response-Kopplung ist die phobische Reaktion. Sie wird im NLP nicht als Ausdruck einer neurologischen Störung aufgefasst (Stoffwechselstörung, zu wenig/zu viel Neurotransmitter etc.). Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass die Phobie auftritt, weil auf ein äußeres oder inneres Signal (Trigger) hin ein unbewusstes Programm (Befürchtungsfilm) an- und abläuft.

Das Paradebeispiel für eine unangemessene Strategie stellt eine auditive Buchstabierstrategie für Sprachen wie Deutsch, Englisch und Französisch dar. In diesen Sprachen schreibt man anders als man die Worte ausspricht, sodass es bei vielen Worten unmöglich ist, aus dem Klangbild auf das Schriftbild zu schließen. Hier wäre eine visuelle Buchstabierstrategie angemessen. Das Problem „Legasthenie“ ist so gesehen weder eine Stimulus-Response-Kopplung noch ein Bedeutungsproblem, sondern eine sachlich unangemessene Nutzung der Repräsentationssysteme. Eine Lösung stellt sich hier eher als ein Training dar, weniger als Therapie im herkömmlichen Sinne.

Zwischen den Stimulus-Response-Kopplungen und Strategien gibt es auch große Ähnlichkeiten, weil es sich in beiden Fällen um gelernte Gewohnheiten (Programme) handelt, die unbewusst ablaufen.

Von Bedeutungsproblemen sprechen wir dann, wenn die Beschwerden des Klienten aus einschränkenden Bedeutungsgebungen resultieren. Beispiel: Jemand ist bei einer schwierigen Prüfung durchgefallen. Er hält sich nun für einen Versager. Das therapeutisch behandelbare Problem besteht nun nicht darin, dass der Klient durchgefallen ist (das ist eine Tatsache, die der Therapeut nicht ändern kann), sondern in der Bedeutung („Ich bin ein Versager“), die der Klient dem Ereignis gibt.

Die Teile-Arbeit besteht im Wesentlichen im Erwachsen-werden-Lassen von durch Traumata in jüngeren Entwicklungsphasen stecken gebliebenen Persönlichkeitsanteilen, aber auch im Verhandeln zwischen verschiedenen Teilen.

Zu den Traumata gehören alle Ereignisse, die der Klient zum Zeitpunkt ihres Auftretens nicht integrieren konnte. Dies kann der frühe Tod der Mutter sein, Gewalt in der Erziehung, eine Vergewaltigung und Ähnliches. Das Format im NLP, das für diese Symptomklasse am besten geeignet ist, ist der Re-Imprint bzw. der zirkuläre Re-Imprint.

Diese vier Symptomklassen sind allerdings längst nicht alle, die uns in der Therapie und im Coaching begegnen. Daher ist es notwendig, die verschiedenen Symptomklassen zu kennen, sie differenzialdiagnostisch erkennen zu können und zu wissen, welche Methoden für die entsprechenden Symptome geeignet sind und welche nicht.

Wir werden daher im Folgenden die Symptomklassen aufführen, die in unserer Arbeit von besonderer Bedeutung sind.

Teil erwachsen werden lassen

Im NLP finden wir in dem Buch Reframing von Bandler und Grinder, in dem auch das Teile-Modell zum ersten Mal vorgestellt wurde, folgende Formate für das Arbeiten mit Teilen:

- 1. Verhandeln zwischen den Teilen

- 2. Einen neuen Teil konstruieren

- 3. Sechs-Schritt Reframing

Diese drei Formate gehen von der Vorannahme aus, dass die Teile erwachsen sind, und dass sich die Probleme, die sie machen, allein daraus verstehen lassen, dass sie ihrer positiven Absicht verhaltensmässig ungünstig realisieren. Zwei Jahrzehnte NLP- Arbeit hat mich davon überzeugt, dass diese Vorannahme bei den meisten Konflikten, die man sinnvollerweise mit dem Teile-Modell bearbeiten kann, falsch ist.

Die ungünstige Realisierung ihrer positiven Absicht hat gerade damit zu tun, dass die Teile eben nicht erwachsen geworden sind. Sie stecken aufgrund einer traumatischen Erfahrung in einer Erlebnisblase fest und haben im Regelfall keine Ahnung, wie alt die Person ist, in der sie leben. Sie agieren so, als Lebensumstände noch genauso wären wie zum Zeitpunkt ihrer Traumatisierung. Es bietet sich daher an ein zusätzliches Format zu unterrichten, wenn man das Teile- Modell unterrichtet:

Einen Teil erwachsen werden lassen

Die Vorannahmen dieses Formats lauten:

- • Traumatisierungen führen dazu, dass Teile in dem Entwicklungsstadium stecken bleiben, in dem sie die Traumatisierung erfahren haben.

- • Die traumatisierten Teile leben in einer Erlebnisblase, die ihr damaliges Gefühl darstellt, z. B. Angst, Einsamkeit usw.

- • Diese Teile wissen im Regelfall nicht, wie alt die Person ist, in der sie leben, und wie deren tatsächliches Leben heute aussieht.

Format: Einen Teil erwachsen werden lassen

Vorbemerkung: Der Klient hat den Teil schon identifiziert.

Therapeut: Klient: Therapeut:

Klient: Therapeut: Klient: Therapeut:

Klient: Therapeut: Klient:

(zum Klienten) Wenn du an diesen Teil denkst, wie alt erscheint er dir?

X Jahre.

O. k., dann stell dir jetzt bitte vor, du würdest eine Art Zeitreise in die Vergangenheit machen und würdest den kleinen X-Jährigen besuchen. Sage zu ihm: Ich bin dein großes Ich aus der Zukunft und ich bin schon Y Jahre alt.

(Klient wiederholt diesen Satz)

Wie reagiert der Kleine?

Er ist erstaunt und kann es kaum glauben.

Genau, und jetzt sage ihm: Du lebst in einer Blase aus Angst und Einsam- keit (oder worum es sich gerade handelt), und ich bin gekommen, um dich daraus zu befreien.

(Klient wiederholt diesen Satz)

Wie reagiert der Kleine?

Er sagt, dass es auch langsam Zeit wird.

An dieser Stelle des Formats klärt der erwachsene Teil unter Anleitung des Therapeuten, was zu der Traumatisierung geführt hat; analog zum zirkulären Re-Imprint. Der jüngere Teil wird aufgefordert, dabei zuzusehen. Ist das Trauma aufgelöst, geht es wie folgt weiter: Therapeut:

O. k., nimm den Kleinen an die Hand, geh jetzt mit ihm ganz aus der Situation heraus und stell dir vor, ihr beide würdet einen Spaziergang in Richtung Gegenwart machen. Und stell dir vor, durch deinen Arm und deine Hand fließt deine ganze Lebenserfahrung, all deine Erlebnisse und Erkenntnisse in diesen Teil von dir. Und beobachte, wie er dabei allmählich größer, älter und erwachsener wird.

Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, Zwischenetappen einzulegen. Zum Beispiel wird der Glaubenssatz „Ich bin nicht liebenswert“ sicherlich auch in der Pubertät seine Auswirkungen gehabt haben. Man geht dann mit dem jüngeren Teil erst einmal nur bis in das Alter, klärt da, was zu klären ist, und geht dann weiter.

Klient: Therapeut: Klient: Therapeut:

Klient: Therapeut:

Klient: Therapeut:

Klient:

Und wenn ihr beide in der Gegenwart angekommen seid, gibst du mir Bescheid.

Klient nickt

Frage den Teil jetzt, was er zu X (dem ursprünglichen Problem) meint. Er sagt, dass es höchste Zeit wird, damit aufzuhören.

Gut. Dann könnt ihr beide euch zusammen überlegen, was eine bessere Alternative wäre.

(Teilt das Ergebnis mit)

O. k., dann stellt euch zusammen einige der bisher problematischen Situa- tionen vor und testet, ob die neue Verhaltensweise in allen gut funktioniert, oder ob ihr für verschiedene Situationen unterschiedliche Verhaltensweisen brauchen könntet. (Future Pace und erster Öko-Check)

Wir haben noch einige Variationen dazu genommen.

Gut, dann stell dir vor, du sitzt an einem großen Konferenztisch an der Stirnseite; du bist der Chef. Und rechts und links sitzen alle deine Persönlichkeitsanteile. Teile ihnen mit, dass du einen Teil aus seiner Erlebnisblase befreit hast, und dass ihr euch zusammen überlegt habt, wie ihr euch in bestimmten Situationen in der Zukunft verhalten wollt. Stell Dir vor, alle Teile könnten diese Optionen in Form einer holografischen Darstellung sehen. Frage sie, ob es Einwände oder Bedenken gibt.

Alle stimmen zu.

Ende des Formats.

Sollte es Einwände geben, arbeitet man nach dem Format „Verhandeln zwischen den Teilen“ weiter. Es kann auch sein, dass ein einwanderhebender Teil selbst noch durch dieses Format geführt werden muss. Es kann aber auch sein, dass ein Teil, der einen Einwand erhebt, gar kein eigener Teil ist, dann weiter mit dem Format „Fremde Teile entfernen“; siehe nächstes Kapitel.

Fremdteile

Bandler und Grinder gingen in ihrer Arbeit wie selbstverständlich davon aus, dass alle Teile eigene Teile der Person sind. Diese Vorannahme ist weder durch unsere Arbeit noch durch die Forschungen über Introjekte bzw. das Konzept der Fremdgefühle von Bert Hellinger gedeckt.

Vielmehr zeigt sich nicht selten, dass ein Teil auf die Frage nach seiner (positiven) Absicht antwortet: „Ich will, dass du leidest!“ oder irgendeine Variation davon. Oder er gibt eine vermeintlich positive Absicht an, z. B. „Ich möchte, dass du nicht überheblich wirst“. Macht man ihn dann aber auf die tatsächlichen Konsequenzen seines Eingreifens aufmerksam, z. B. dass der Klient sich gar nichts zutraut, dann lacht er höhnisch.

Man kann den Klienten dann sagen lassen: „Wenn du nicht an meinem Wohl interessiert bist, dann bist du auch kein Teil von mir.“ Im Regelfall fühlt sich der Teil ertappt und der Klient merkt sofort, dass das ein Treffer ins Schwarze war.

Man kann dann erkunden, von wem dieser Teil ursprünglich kam und was den Klienten damals bewogen hat, ihn in sich aufzunehmen. Dabei könnte z. B. herauskommen, dass der Teil von der Mutter kommt, die mit ihrem eigenen Leben unzufrieden war und nicht wollte, dass es ihrer Tochter besser geht als ihr. Das Kind spürte, dass es nur sicher war, wenn es sich der Mutter gegenüber als „Versager“ darstellte. Es hat also die Selbstachtung gegen die Zugehörigkeit eingetauscht.

Ist das der Klientin soweit klar, lässt man sie sagen: „Ich habe dir eine Aufenthaltsgenehmigung in mir erteilt, da ich als kleines Kind keine andere Wahl hatte. Jetzt habe ich eine andere Wahl und ich entscheide, dass du mein Körper- und Energiesystem verlässt, jetzt sofort.“ Im Regelfall trottet der Teil beschämt von dannen.

Sollte das nicht der Fall sein, gibt es noch einen unbearbeiteten Einwand gegen das Verlassen. In Hunderten von Fällen hat es sich noch nie gezeigt, dass ein fremder Teil die Macht hat zu bleiben, wenn der Klient kongruent sein Verschwinden wünscht.

Um den Einwand zu finden, könnte man ihn bitten, sich vorzustellen, der Teil wäre schon weg (As-if-Frame). Dann fragt man ihn, was er glaubt, was dies für Konsequenzen haben könnte. Einwände beziehen sich in diesem Kontext immer auf die möglichen Konsequenzen einer Entfernung des Teils.

Die vermuteten Konsequenzen können realistisch, aber auch unrealistisch sein. Bei den realistischen Bedenken könnte der Therapeut die Klientin fragen: „Ist dir dein Erfolg (oder was immer gerade auf dem Spiel steht) wichtig genug, als dass du bereit bist, auch mit diesen Konsequenzen zu leben?“

Ist die Klientin noch unsicher, könnte der Therapeut sagen: „O. k., dann überleg es dir noch eine Weile, und wenn du deine Meinung änderst, weißt du ja, was du tun kannst.“

Unrealistische Einwände kommen meist von Teilen, die noch nicht erwachsen sind. Mit diesen kann man dann das Format „Teile erwachsen werden lassen“ machen.

Besetzungen

In der therapeutischen Arbeit kommt es durchaus vor, dass ein Klient den Eindruck hat, von einer verstorbenen Person besetzt zu sein. Egal ob man sich dazu durchringen kann, diese Beschreibung wortwörtlich ernst zu nehmen oder nicht, hat es sich in meiner Arbeit durchaus bewährt, in das Modell der Welt des Klienten einzusteigen. Ich bitte dann den Klienten als Erstes herauszubekommen, wer diese Person ist. Zweitens was sie davon hat, sich an den Klienten zu heften. Drittens wird ihr der Vorschlag gemacht, ihr einen Ort zu zeigen, an dem es ihr viel besser gehen würde als beim Klienten. Daraufhin bitten wir diese Wesenheit, sich einmal um ihre Achse zu drehen und zu schauen, ob sie in einiger Entfernung ein Licht oder eine Person sieht. Dann begleitet der Klient sie im Inneren hin zu diesem Licht oder dieser Person. Und in allen Fällen (mehrere Hundert) war die Wesenheit danach weg. Weg in dem Sinne, dass der Klient nie wieder den Eindruck hatte, dass sie für ihn noch da war. Ob wir damit nur einen Reframe im Rahmen eines spiritistischen Weltbildes angeboten haben, oder ob „tatsächlich“ eine verstorbene Seele ihren Weg ins Licht gefunden hat, lässt sich im Rahmen dieser therapeutischen Arbeit nicht entscheiden, ist aber unter therapie- praktischen Gesichtspunkten auch ganz unwichtig.

Meine Versuche, diese „Teile“ im Rahmen des NLP-Teilemodells beziehungsweise im Rahmen familiensystemischer Ansätze zu bearbeiten, ist regelmäßig fehlgeschlagen. Dies ist zumindest ein Hinweis darauf, dass es sich bei der Erfahrung der Besessenheit um etwas spezifisch anderes handelt als in den oben genannten Fällen. Darüber hinaus weiß ich von vielen Klienten, dass sie wegen genau dieses Themas schon bei unter- schiedlichen Therapeuten waren, ohne dass deren Interventionen am subjektiven Erleben des Klienten irgendetwas geändert hätten. Die meisten dieser Klienten empfanden die Vorstellung, dass eine verstorbene Seele an ihnen klebt, durchaus als bizarr, sagten aber, dass es sich genauso anfühlt. Das heißt, diese Klienten rekrutierten sich meistens nicht aus der Gruppe von Menschen mit einem spiritistischen Weltbild. Eher im Gegenteil.

Das heißt, die existenzielle Erfahrung des Mit-sich-selber-uneins-Seins ist eine sehr abstrakte Beschreibung von im Einzelfall sehr unterschiedlichen seelischen Phänomenen. Sie alle mit einem undifferenzierten Teilemodell behandeln zu wollen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt und daher unverantwortlich.

Systemische Verstrickungen

Die Klasse der systemischen Verstrickungen und hier insbesondere die der transgene- rationalen Identifikation und die damit verbundenen Fremdgefühle stellen eine eigene Symptomklasse dar, für die es im NLP keine funktionierenden Formate gibt. Wie man damit arbeitet und welche differenzialdiagnostischen Zugangshinweise es für diese Symptomklasse gibt, siehe u. a.: Stresius, Castella, Grochowiak: NLP und das Familienstellen.

Somato-psychische Probleme

Des Weiteren gibt es die Klasse der somato-psychischen Probleme. Das sind Probleme, die sich psychisch auswirken, aber ihre eigentliche Ursache in körperlichen Störungen haben. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit haben Detlef Arms und ich (Klaus Grochowiak) eine Methode entwickelt (Pentagnostik), in der wir körpertherapeutische, psychotherapeutische und energetische Vorgehensweisen kombinieren.

Da die meisten Leser mit dieser Symptomklasse wahrscheinlich noch gar keine Erfahrungen haben, hier einige Beispiele:

Steißbein und Psyche

Mann, 39 Jahre, verheiratet, Bauernhof geerbt, den er teils selbst bewirtschaftet und teils verpachtet hat. Er sagte, dass er Konflikten eher aus dem Weg geht, selbst wenn er weiß, dass sie notwendig und sinnvoll sind. Sein mangelndes „Rückgrat“ konnte trotz der verschiedenen Familienaufstellungen und Einzelsitzungen nicht nachhaltig verändert werden.

Behandlung:

Bei dem Klienten war auf den ersten Blick schon deutlich zu sehen, dass er ein genitales Störfall im Bereich des siebten Halswirbels durch bindegewebige Aufquellungen hatte. Nachdem der Beckenschiefstand und die Beinlängendifferenz ausgeglichen waren, wurde sein Steißbein reponiert. Der Klient gab an, als Kind auf das Steißbein gefallen zu sein, was er noch heute plastisch vor Augen hatte. Sekunden nach dem Einrenken des Steißbeins kam es zu einer Reizüberflutung in der urogenitalen Versorgung des vegetativen Nervensystems. Dies zeigte sich darin, dass der Klient für 3 bis 4 Minuten „Feuerwerkskörper“ im Unterleib und den unteren Bauchorganen spürte. Um die Reizung schneller abklingen zu lassen, wurden die Reflexzonen mit einem speziellen Laser sediert. Danach stellte sich der Klient hin und sagte: „Jetzt fühle ich mich ganz anders!“. Sein jungenhafter Gesichtsausdruck war schlagartig verschwunden und er sah seinem Alter gemäß aus. Die Wirbelsäule hatte sich komplex aufgerichtet und verlieh ihm das Rückgrat, was er so noch nie gespürt hatte.

Wir gingen dann die entsprechenden Konfliktsituationen in seiner internen Vorstellung durch, um zu testen, was sich verändert hatte. Es zeigte sich, dass keine weiteren psychotherapeutischen Interventionen nötig waren. Jede der Situationen konnte er jetzt ohne Anstrengung konfrontieren. Es schien fast so, als ob er sich kaum noch vorstellen konnte, dass diese Situationen noch vor kurzem Angst auslösend waren.

Rückmeldung des Klienten:

Der Klient berichtete uns einige Monate später, dass es ihm noch nie so leicht gefallen sei, Entscheidungen zu treffen und diese auch durchzustehen.

Frau, 35 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, kam wegen allgemeiner Angstzustände, der Tatsache, dass sie ihren Körper nicht fühlte und zu ihrem sexuellen Erleben keinen Zugang hat.

Darüber hinaus teilte sie uns mit, dass sie Landwirtschaft studiert habe, weil ihre Eltern einen Gutshof besitzen und sie ansonsten auch nicht wusste, was sie stattdessen machen sollte. Darüber hinaus war sie mit ihrer jetzigen Situation als Hausfrau und Mutter unzufrieden, wusste aber auch nicht, was sie eigentlich wollte.

Die körperliche Seite der Ursache war schnell abgeklärt. Ein verdrehtes Kreuzbein/Steißbein löste die körperlichen Symptome der Angst („eingezogener Schwanz“) mit der auffälligen Beckenhaltung aus und beeinträchtigte die Körperhaltung. Das Becken der Klientin war auf eine sehr auffällige Weise nach hinten verschoben, so als wenn ein Kind auf die Toilette muss und dem Drang nicht nachgeben will. Der gesamte Bewegungsablauf der Frau war gehemmt und nicht flüssig. Die Körperhaltung war nicht mittig, ein Betrachter konnte schnell den Eindruck gewinnen, dass die Frau der kleinsten Stresssituation (unbewusste Bedrohung) nicht mehr standhalten könne.

Direkt nach der Behandlung des Kreuzbein-Steißbein-Gelenkes spürte die Klientin ein ihr unbekanntes Körpergefühl im Bauchraum, welches sich vom Unterkörper zum Zwerchfell ausbreitete. Schon bei dieser Wahrnehmung ihrer ersten wirklich gespürten körperlichen Empfindungen fiel der Patientin ein Sturz auf den Po in den frühen Kinderjahren wieder ein. Dieser Sturz war in der Erinnerung so schmerzhaft und nachhaltig, dass die Klientin den Vorgang mit den damaligen körperlichen Symptomen und Schmerzen genauestens schildern konnte.

Der Mann der Patientin hatte auch seit seiner Kindheit ein Steißbeinproblem. Zufall oder Gespür für den anderen und dessen unbewusste Ausstrahlung, als diese beiden sich kennen lernten?

Psychotherapeutisch stellte sich heraus, dass sie sich seit der Geburt ihrer jüngeren Schwester (sie waren 4 Jahre auseinander) weniger geliebt fühlte als ihre jüngere Schwester. In dieser Zeit hat sie unbewusst die Entscheidung getroffen, nichts mehr zu spüren, da das, was sie spürte, zu unangenehm für sie war.

Zusätzlich vermuteten wir, dass sie wieder einnässte, um die gleiche Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen wie das Baby, welches ihr den Platz in der Liebe ihrer Mutter streitig machte. Dadurch wurde der Unmut der Mutter noch größer, was ihren Glaubenssatz festigte: „Meine Mutter liebt mich nicht so sehr wie meine Schwester“. Um diese Missverständnisse herum hat sie ihr Weltbild konstruiert.

In der Pubertät hat sie sich nur aus dem Grund mit Jungen eingelassen, weil die anderen Mädchen das auch machten, ohne die körperliche kinästhetische Referenz zu haben „ich bin verliebt“. Ihren ersten Sex hatte sie mit 25 Jahren. Bei dem Mann, den sie später heiratete, fehlte ihr die kinästhetische Referenz, ob sie ihn liebt und ob er sie liebt.

Nachdem das Steißbein reponiert war und einige Fremdenergien aus ihrem Körper- und Energiesystem entfernt waren, entstand zum ersten Mal eine kinästhetische Referenz in Form eines warmen pulsierenden Gefühls in der Körpermittelachse. Dieses Gefühl stellte sich auch ein, als sie an ihren Mann und ihre beiden Kinder dachte.

Die klitorale Testung

Bei der Testung der klitoralen Nervenversorgungen findet eine direkte Überprüfung des Unterleibes durch die Patientin selbst oder durch ihren Partner statt. Die Idee für diese Testung bekam Detlef Arms während der Behandlung einer Patientin, geb. 1972, die angab, nach dem Sex mit ihrem Partner immer im Genitalbereich wie wund und gereizt zu sein. Nachdem die Patientin schon diverse gynäkologische Untersuchungen durchlaufen und Pilzkuren absolviert hatte, ohne jedoch einen offensichtlichen Befund zu erhalten, und die Beschwerden anhielten, erzählte mir (Detlef Arms) die Patientin, der Sex sei früher, vor der Beziehung zu ihrem jetzigen Partner, immer gut und befriedigend gewesen. Sie habe Sex mit ihren Partnern stundenlang erlebt und konnte nie wirklich genug davon bekommen. Erst seit sie mit ihrem jetzigen Partner (seit 9 Jahren) zusammen sei, seien in der Folgezeit diese Beschwerden aufgetreten.

Beide waren wegen dieses Themas seit drei Jahren in einer Paartherapie, die allerdings keinerlei Verbesserung in dieser speziellen Problematik erbrachte.

Ihre Beschwerden beschrieb die Patientin so, als spüre sie nach dem Sex ein Loch im Damm und in der Dammmuskulatur Richtung After. Die Schleimhäute der Genitalien fühlten sich an, als seien Risse im Gewebe. Dieses Gefühl stelle sich nach etwa zehn Minuten Geschlechtsverkehr ein und verschwinde nach einigen Tagen wieder. Es trete bei jedem Geschlechtsverkehr auf, und die Beschwerden anschließend nähmen ihr alle Lust auf den Sex.

Ursachen:

Die Patientin hatte schöne Zähne, die alle auf eine auffällige Art und Weise in einer Reihe standen. Das ganze Erscheinungsbild der Patientin war äußerst gepflegt, in Verbindung mit einer guten Figur. Die Patientin ist Kosmetikerin. Während der Behandlung testete ich die Genitalien über die Reflexzonen an den Füßen und stellte eine Störung fest. Die Ursache war nicht in einer Wirbelsäulen- oder Beckenblockade zu suchen. Der Test der Reflexzonen der Zähne ergab eine Belastung der vorderen Schneidezähne. Da die Zähne keine Anzeichen eines Störfeldes oder eine Auffälligkeit zeigten, fragte ich nach einer zurückliegenden Zahnregulierung durch eine Spange. Die Patienten bejahte dies. Als die Patientin ihren jetzigen Mann kennenlernte, war diese Therapie abgeschlossen.

Die Sedierung der Zahnzone der Schneidezähne ergab eine sofortige Reizfreiheit der Genitalzonen im Bereich des Dammes.

Der Test:

Ich bat die Patientin, ihren Mann zur nächsten Behandlung mitzubringen. Dies nahm sie gerne auf, und bei der folgenden Behandlung konnte ich dem Mann die Vorgeschichte, die zu dieser Störung geführt hatte, anhand von Bildern und Tafeln bzgl. der Zähne, des Unterleibes und der Reflexzonen vermitteln. Er verstand, warum es zu diesen Beschwerden gekommen war. Da ich mir meiner Sache sehr sicher war, haben wir Folgendes vereinbart: Ich würde die rechte Seite des Unterleibes über die Reflexzonen des rechten Schneidezahnes entstören. Danach sollte der Mann bei seiner Partnerin klitoral testen, ob es zu einer Verbesserung gekommen sei. Ich würde für diesen Test das Behandlungszimmer verlassen.

Das Erstaunen des Mannes war sichtlich groß, und als er mich nach etwa zwei Minuten wieder in den Raum rief, gab er an, so etwas noch nie erlebt zu haben, und berichtete, die Klitoris sei deutlicher tastbar, sogar für ihn, auf der rechten Seite angeschwollen und sexuell berührungsempfindlich, und zwar so weit und so reizbar, wie er es bei seiner Frau noch nie erlebt hatte.

Die linke Seite der Klitoris wurde sofort in Anschluss über die Reflexzonen des linken Schneidezahnes sediert. Nachdem ich drei Minuten später wieder den Raum betrat, sah ich eine Frau mit hochrotem Kopf und einen Mann, der sichtlich fassungslos diesen Prozess nicht einordnen konnte. Beide bestätigten mir, dass es, nachdem beide Zahnzonen sediert waren, zu einer unglaublichen Reizempfindung an der Klitoris der Frau gekommen sei. Die Klitoris war innerhalb der kurzen Zeit der Sedierung (Dauer ein bis zwei Minuten) so stark angeschwollen, wie beide es nie in ihrer Sexualität erlebt hatten.

Die Frau gab an, dass sie diesen Zustand in der Vergangenheit schon kannte, aber leider nie mit den Zahnregulierungen in Verbindung gebracht hatte (wie auch?). Und auch die Paartherapeutin kannte diese Symptomklasse offensichtlich nicht und ging daher von einer psychischen Ursache bei der Frau bzw. der Beziehung zwischen den beiden aus. Diese Fehleinschätzung wurde noch dadurch verstärkt, dass der Gynäkologe keine körperlichen Ursachen finden konnte.

Das bedeutet, nur weil es keine körperlichen Ursachen im Genitalbereich gab, heißt das nicht, dass es gar keine körperlichen Ursachen gibt. Da die Wirkung von Störfeldern z. B. im Zahn-Kieferbereich sowohl vielen Ärzten als auch Psychotherapeuten unbekannt ist, wird ein negativer Befund des Gynäkologen gleichgesetzt mit der Diagnose „Es gibt keine körperlichen Ursachen, also können es nur psychische Ursachen sein.“

Eine falsche Differenzialdiagnose führt unvermeidlich dazu, dass man an der falschen „Stelle“ arbeitet.

Einige Zeit nach der Entfernung dieses Störfeldes durch eine minimal-invasive Zahnoperation brachte die Patientin den Sohn ohne Komplikationen, Dammriss oder Kaiserschnitt zur Welt.

Energetische Störungen

In meiner (Klaus Grochowiak) Arbeit wurde mir in den letzten Jahren immer deutlicher, dass es auch genuin energetische Störungen gibt. Übernahme von fremden Energiekörpern, Beeinträchtigung durch projizierte Energien von anderen und vieles mehr. Wie man mit dieser Symptomklasse arbeiten kann, lässt sich u. a. in dem Buch von Keith A. Sherwood „Chakras und Karma, Chakra-Arbeit zur Karma-Auflösung“ nachlesen.

Reinkarnationstherapie

Wie viele NLPler bestätigen können, ist es gar nicht so selten, dass Klienten beim Time- Line-Reimprint durch ihren Suchanker über ihre Geburt hinaus in früheren Leben landen. Wie man damit umgeht und vor allem wie man die meist übergeneralisierten Entscheidungen im Bardo (zwischen den Leben) bearbeiten kann, kann zwar leicht in die gängigen NLP-Vorgehensweisen integriert werden, allerdings gibt es im NLP keine Zugangshinweise, die es dem Therapeuten gestatten abzuklären, ob das jeweilige Problem sinnvollerweise überhaupt im Rahmen der diesmaligen Lebenserfahrungen thematisiert und gelöst werden kann. Egal ob man das Reinkarnationskonzept „glaubt“ oder nicht, es hat sich bei vielen Klienten gezeigt, dass bestimmte Symptome, die sie schon seit Jahren spürten und mit unterschiedlichen Methoden bearbeitet hatten, erst verschwanden, als sie ihre „Ursache“ in einem früheren Leben erkannt und bearbeitet hatten.

Wir unterscheiden also vorläufig folgende Symptomklassen:

- 1. Stimulus-Response-Kopplungen (Anker)

- 2. Ineffektive Strategien

- 3. Bedeutungsprobleme

- 4. Traumata

- 5. Teil erwachsen werden lassen

- 6. Fremdteile

- 7. Besetzungen

- 8. Systemische Verstrickungen

- 9. Somato-psychische Probleme

- 10. Energetische Probleme

- 11. Reinkarnationsprobleme

Diese elf Symptomklassen können als Meta-Schema für die kognitiven Schemata betrachtet werden, die ich in jeder einzelnen Symptomklasse benutze.

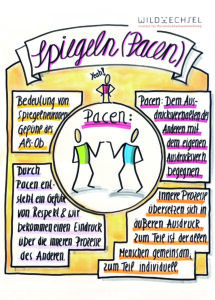

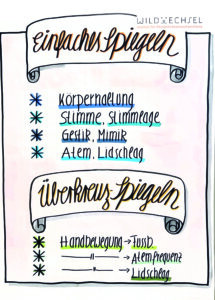

Du kannst die Körpersprache deines Gegenübers auf zwei verschiedene Arten spiegeln.

Du kannst die Körpersprache deines Gegenübers auf zwei verschiedene Arten spiegeln. Jetzt das große Handbuch für den systemischen NLP-Practitioner/Coach bestellen (einfach klicken)

Jetzt das große Handbuch für den systemischen NLP-Practitioner/Coach bestellen (einfach klicken)

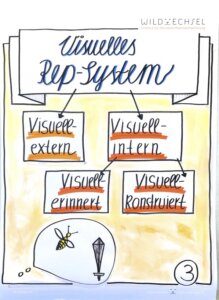

Das Sinnesorgan für das visuelle Informationssystem ist das Auge. Es verarbeitet visuelle Sinneseindrücke und ist in der Lage eine große Informationsfülle gleichzeitig abzubilden. Im NLP unterscheiden wir drei unterschiedlichen Arten der visuellen Repräsentation (Lapp, 2023):

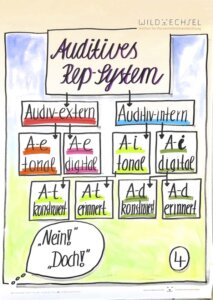

Das Sinnesorgan für das visuelle Informationssystem ist das Auge. Es verarbeitet visuelle Sinneseindrücke und ist in der Lage eine große Informationsfülle gleichzeitig abzubilden. Im NLP unterscheiden wir drei unterschiedlichen Arten der visuellen Repräsentation (Lapp, 2023): Das Sinnesorgan für das auditive Repräsentationssystem sind die Ohren. Es ist besonders gut zur sequenziellen Speicherung von Informationen geeignet. Neben der Unterscheidung der Darstellungsarten zwischen intern und extern spielen beim auditiven System auch die Unterscheidung zwischen tonal (wie etwas klingt) und digital (was, das gehörte bedeutet) eine große Rolle. Daraus ergeben sich folgende Repräsentationsmöglichkeiten (Lapp, 2023):

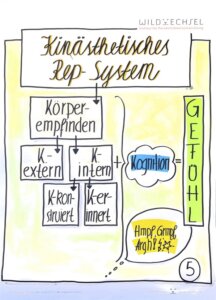

Das Sinnesorgan für das auditive Repräsentationssystem sind die Ohren. Es ist besonders gut zur sequenziellen Speicherung von Informationen geeignet. Neben der Unterscheidung der Darstellungsarten zwischen intern und extern spielen beim auditiven System auch die Unterscheidung zwischen tonal (wie etwas klingt) und digital (was, das gehörte bedeutet) eine große Rolle. Daraus ergeben sich folgende Repräsentationsmöglichkeiten (Lapp, 2023): Ein Sinnesorgan des kinästhetischen Repräsentationssystems ist die Haut oder – besser gesagt – die in der Haut befindlichen Sensoren sowie unser gesamtes körperliches Erleben (beispielsweise der Kloß im Hals, der Krampf im Magen, der Stich im Herz). Dieses System eignet sich zum einen besonders zum Erlernen und Speichern von Bewegungsabläufen und zum anderen für unser sprichwörtliches Bauchgefühl (das fühlt sich gut an – oder eben nicht). Auch hier wird zwischen externen und internalen Informationen unterschieden (Lapp, 2023):

Ein Sinnesorgan des kinästhetischen Repräsentationssystems ist die Haut oder – besser gesagt – die in der Haut befindlichen Sensoren sowie unser gesamtes körperliches Erleben (beispielsweise der Kloß im Hals, der Krampf im Magen, der Stich im Herz). Dieses System eignet sich zum einen besonders zum Erlernen und Speichern von Bewegungsabläufen und zum anderen für unser sprichwörtliches Bauchgefühl (das fühlt sich gut an – oder eben nicht). Auch hier wird zwischen externen und internalen Informationen unterschieden (Lapp, 2023): Du möchtest mehr darüber erfahren, wie du professionell kommunizieren kannst? Im Vertrieb, im Marketing, der IT, bei HR oder mit deinen Mitarbeitenden? Dann gönn‘ dir jetzt das systemische Handbuch für den NLP-Practitioner/Coach. Hier kannst du es direkt bestellen:

Du möchtest mehr darüber erfahren, wie du professionell kommunizieren kannst? Im Vertrieb, im Marketing, der IT, bei HR oder mit deinen Mitarbeitenden? Dann gönn‘ dir jetzt das systemische Handbuch für den NLP-Practitioner/Coach. Hier kannst du es direkt bestellen: von Dr. Susanne Lapp

von Dr. Susanne Lapp Dieser Text ist als ein Beitrag zu verstehen, in dem wir uns mit unserer Tätigkeit als Trainer kritisch und in historischer Perspektive auseinandersetzen.

Dieser Text ist als ein Beitrag zu verstehen, in dem wir uns mit unserer Tätigkeit als Trainer kritisch und in historischer Perspektive auseinandersetzen.

Sowohl in der Philosophie, als auch in verschiedenen, namentlich asiatischen, spirituellen Traditionen (Advaita Vedanta), geht man davon aus, dass es sich bei der Nominalisierung „das Selbst“ um eine Illusion handelt.

Sowohl in der Philosophie, als auch in verschiedenen, namentlich asiatischen, spirituellen Traditionen (Advaita Vedanta), geht man davon aus, dass es sich bei der Nominalisierung „das Selbst“ um eine Illusion handelt. Um zu wissen, was für eine Person wir sind, bzw. wie gut oder schlecht wir bezüglich einer Tätigkeit sind nutzen wir Vergleiche. Die Vergleichsmaßstäbe können rational oder irrational sein, aber da wir sie selbst ausgesucht haben erscheinen sie uns rational. Für den Fall, dass diese Maßstäbe uns von außen aufgezwungen wurden, können wir uns entweder mit diesen Autoritäten nachträglich identifizieren oder dagegen rebellieren, aber damit verliert der Maßstab nicht automatisch seine Gültigkeit für uns.

Um zu wissen, was für eine Person wir sind, bzw. wie gut oder schlecht wir bezüglich einer Tätigkeit sind nutzen wir Vergleiche. Die Vergleichsmaßstäbe können rational oder irrational sein, aber da wir sie selbst ausgesucht haben erscheinen sie uns rational. Für den Fall, dass diese Maßstäbe uns von außen aufgezwungen wurden, können wir uns entweder mit diesen Autoritäten nachträglich identifizieren oder dagegen rebellieren, aber damit verliert der Maßstab nicht automatisch seine Gültigkeit für uns. Die Frage: „Was sind Meta-Programme?“ können wir in drei Fragen aufteilen:

Die Frage: „Was sind Meta-Programme?“ können wir in drei Fragen aufteilen: